|

续原《经藏智慧100讲》专栏,作者:樵夫侃文化

人心容量是怎么变小的? 着相外求,系缚于物,故而变小。 人心容量又是怎么变大的? 空无一物,任运随缘,故而变大。 就好比一面镜子,本自具足映彻森罗的功用,却固定在墙上不动,就只能映照那么几个平方内的物象了…… 故《传心法要》有云: 众生着相外求,求之转失。

又云: 将心捉心,穷劫尽形终不能得,不知息念忘虑,

那又如何不着相,能够息念忘虑呢? 莫急,下面请听樵夫细细道来:

《传心法要》:人心容量无限,若不着相外求,则如虚空般广大!

图片来自网络

无住生心,便是离相!镜子能照物,是因为镜面不着一物,故能显化万般。 若镜面上有着一物,比如尘垢,则显像模糊不清晰,或不能显像。 人心也是如此啊! 心上装着什么事?系着什么物?牵挂什么人? 则一生缘触,都是在围绕这样的人事物转圈圈,心里塞得满满的,就没有太大的内存…… 那要如何才能扩展内存容量呢? 人心不是U盘,不是一个靠科技狠活就能解决的实际问题,解决实际问题需要智慧,就是在内存容量不变的情况下,做到无所住…… 什么是无所住? 事来则应,事去不留;物来则用,用而不占;人来则顺,顺而不牵。 如此即谓之无所住,即一切时,一切处,都能够完整归零,都保持空杯心态面对,自如虚空容纳万有,取用不穷……

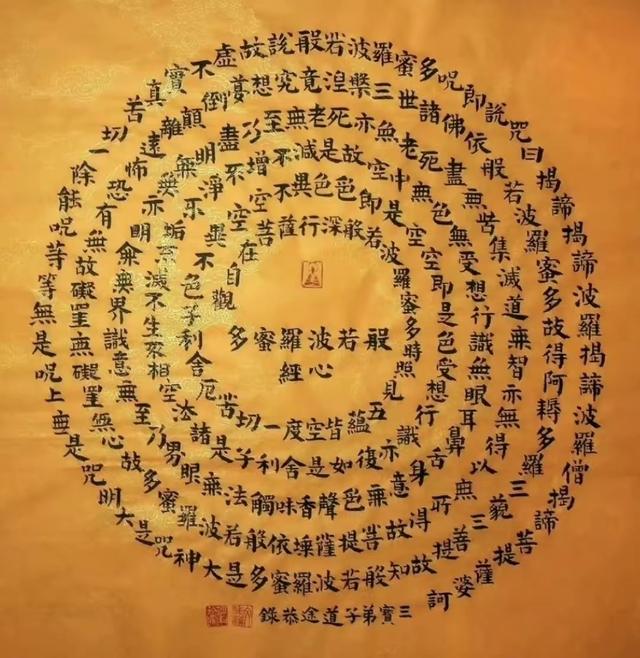

《传心法要》:人心容量无限,若不着相外求,则如虚空般广大!

图片来自网络

顺世随缘,便是息念!镜子镶在墙上,则不能转动;流水顺世随缘,静则映照虚空。 所谓息念,是指无念。 无念,不是一念不生,一念不起,也无需刻意去压制邪念妄念和杂念…… 无念,只是不住念。就是说,念头来了就来了,知道它只是个虚妄不实的投影,不去理它不去睬它,不跟着这个念头跑就是了,一跟着这个念头跑,就住念了,让这个念头起作用了…… 人心如流水,能量不停歇,念头就是能量的色相,如流水之中的波浪,遇缘即施,缘息即寂,终非实有,明白了这个道理,便是息念。 息念,便是净念相续,如水随缘,波浪层叠,而无丝毫间断,缓缓向前…… 人生的历程,不就是如此吗? 一旦有所停滞和住着,就成了腐水洼和臭水塘,自我设限,没有更大的机缘造化可言。 所以要顺世,要随缘,心流不可间断,不纠结过往,不执着当下,不规划未来,念无所住,自缘起性空,终归大海,映彻虚空……

《传心法要》:人心容量无限,若不着相外求,则如虚空般广大!

图片来自网络

不作分别,便是忘虑!镜子从不分别万物,方才镜相如如,人心自起分别,而成见识。 所见所识,皆非真也! 《楞严经》云: 灯能显色,如是见者,是眼非灯; 眼能显色,如是见性,是心非眼。 所以,眼睛所看到的一切,皆是色相,是由内在光明的寂照而生; 故知,六尘所缘触到的成识,皆为色尘,是由六根作用的觉受而生。 若以眼见之色相根触之色尘,去分别世间万物:就好比把电影里的画面,当成真实人物的本身;就好比把演技精湛的演员,当成故事脚本的原型;就好比把故事脚本的情节,当成真实生活的场景。 见识只是真实生活的投影和缩影,还原不了取材、整理、润色、拍摄角度、后期加工等等一些列的看不见的隐性工作,但可以通过这么一个投影和缩影,去感受真实生活的本源造化,真正的本源造化实质是大不一样的,只有亲履本地风光的人,才具有参悟的深度和厚度…… 所以,不要被眼见所障,而妄加分别,你所见到的只是你想见到的,仍是思虑之心的化现!你所觉受到的只是你自以为存在的,仍是思虑之心的觉受。不要被这带有思虑分别之心的东西,当作第一义…… 本源智慧,是无思无虑的,是无心造作没有分别的! 就好比有人喊你名字,你想都没想就应声了,这就是本源智慧;稍一思索喊你的人是谁,就是有心造作之见识了。

《传心法要》:人心容量无限,若不着相外求,则如虚空般广大!

图片来自网络

故《传心法要》更进一步指出: 此心明净犹如虚空,无一点相貌,举心动念,即乖法体,即为着相……

这里所说的“明净”,就是一尘不染之意,上述“无住,随缘,不作分别”三重次第,真若做到了,此心即明,此心即净,犹如虚空…… 您又怎么看呢?

心明眼亮如光电, 心净神清似虚空。 ——关注樵夫,带您遨游不一样的文化视野! |