|

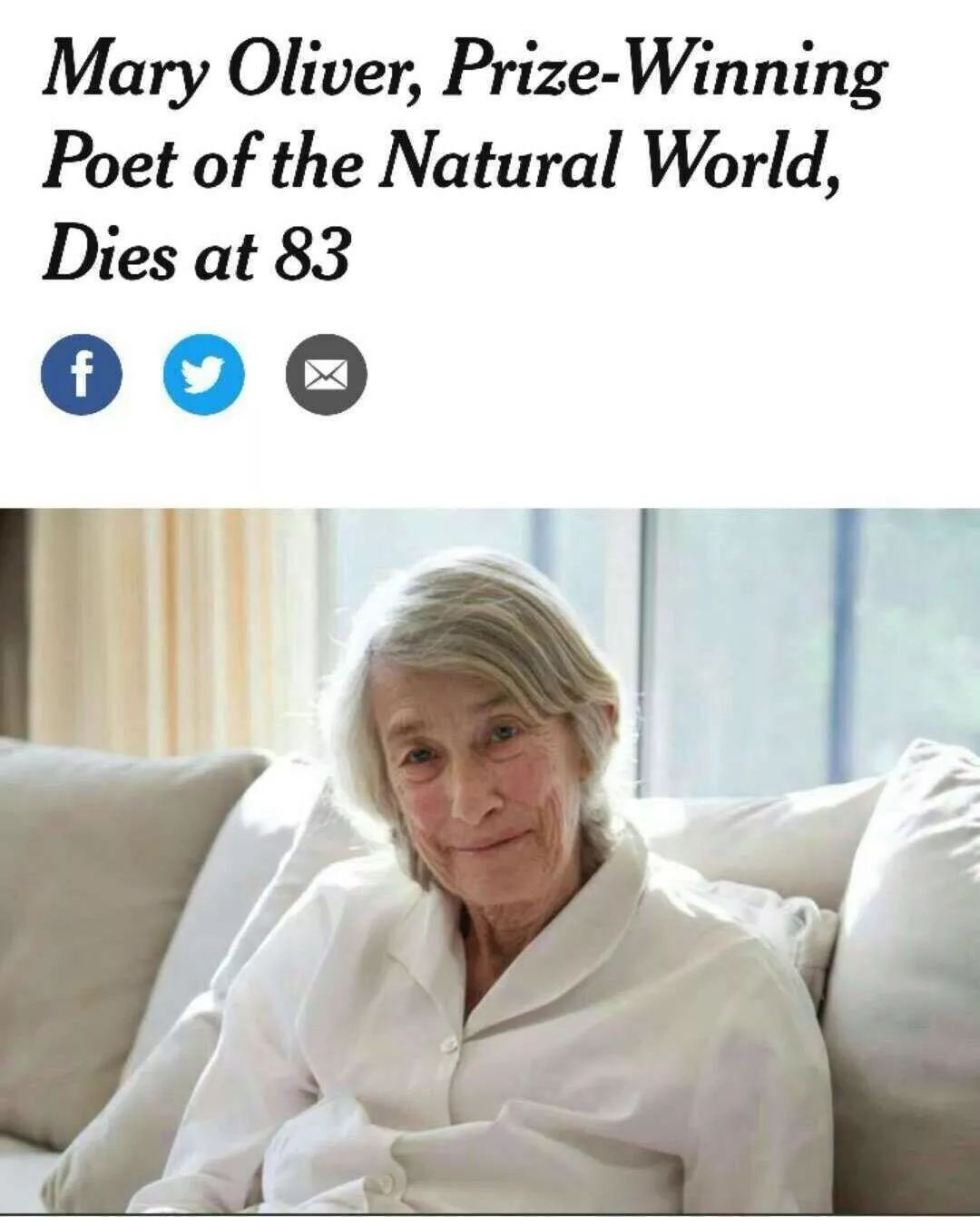

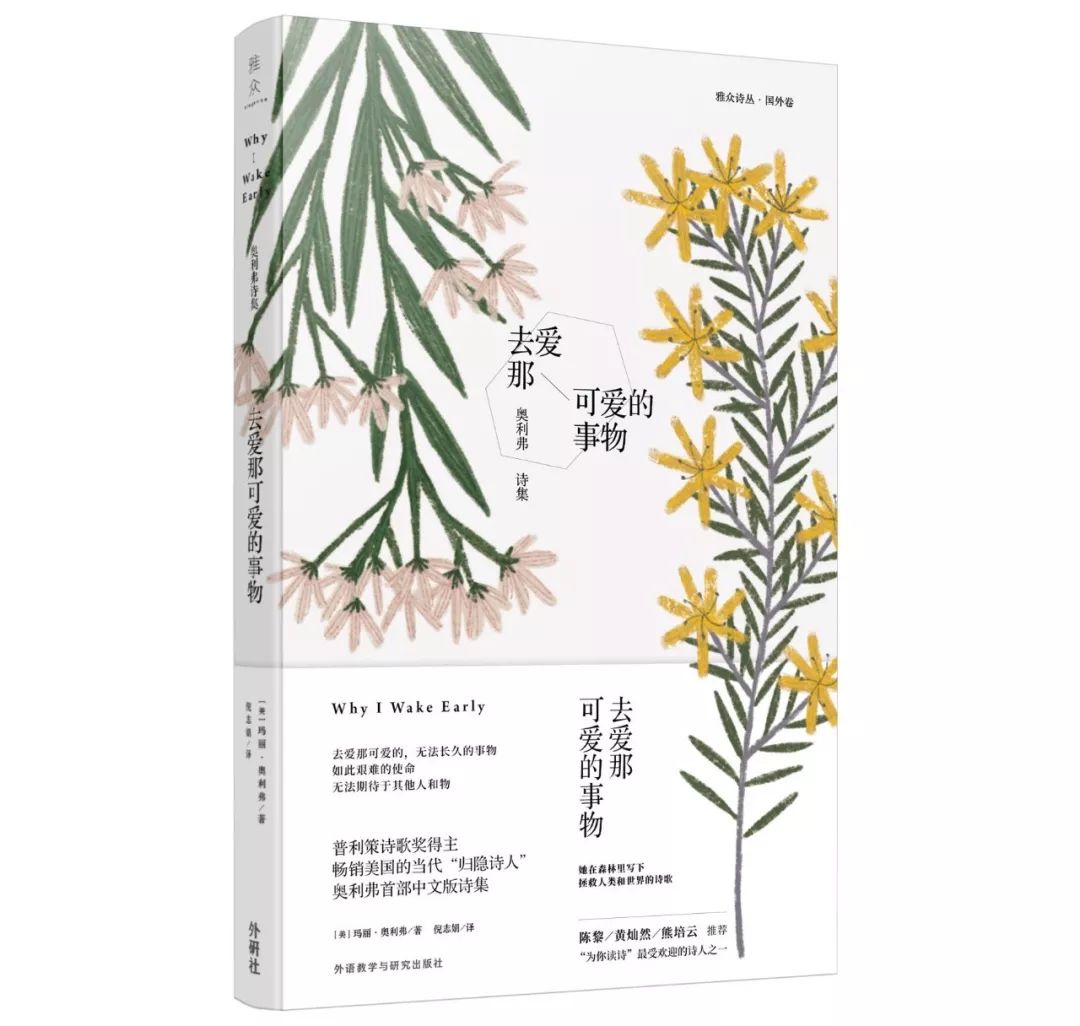

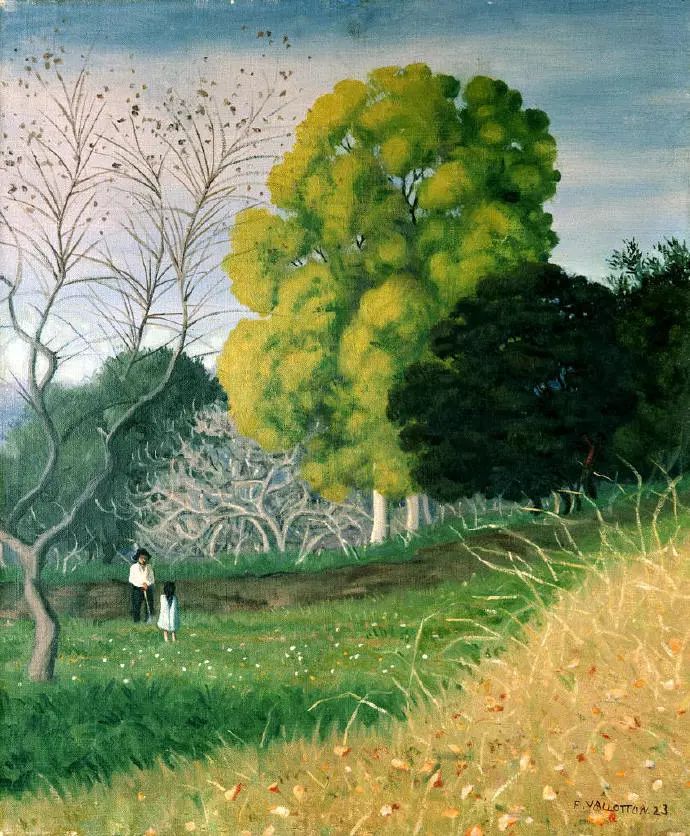

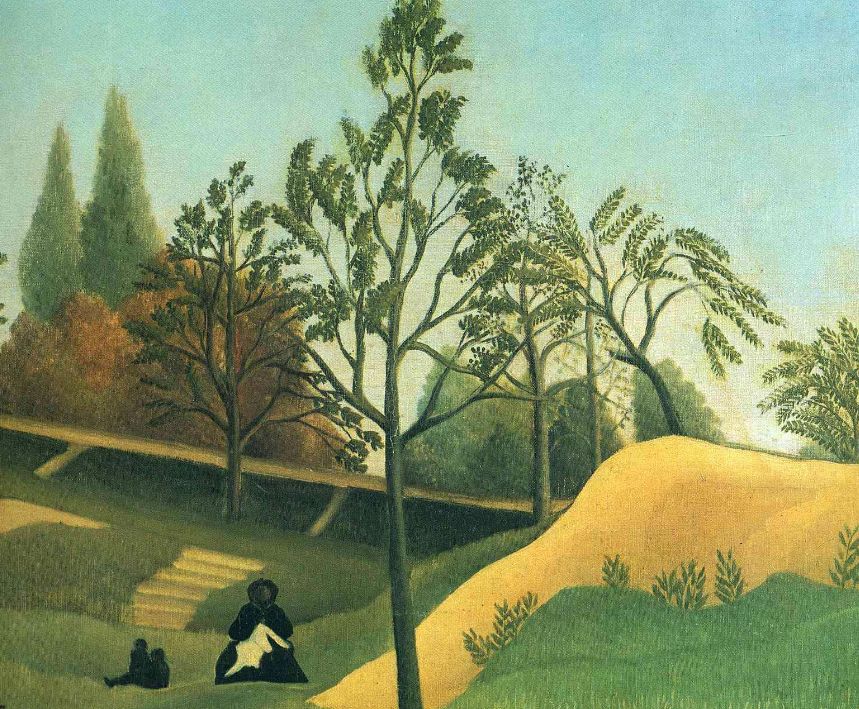

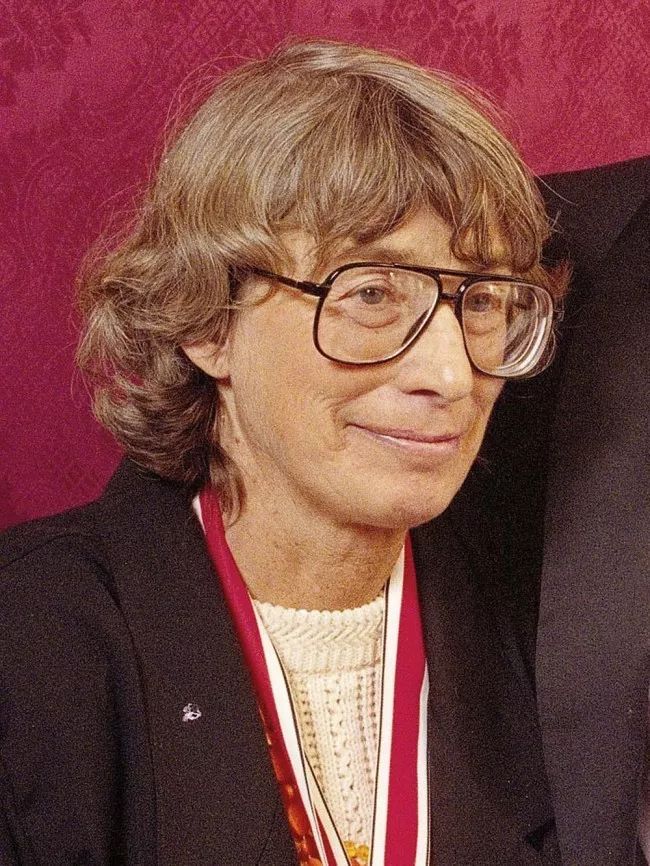

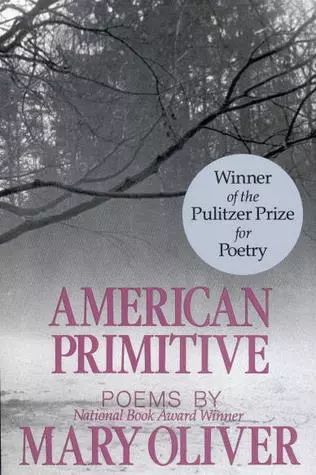

当它结束时,我想说:我的一生 是一个嫁给惊喜的新娘。 ——玛丽·奥利弗《当死亡来临时》 ”  Mary Olive 1935.9.10 – 2019.1.17 她隐居山林,被称为美国当代“归隐诗人” 她是普利策诗歌奖、美国国家图书奖双料得主 被《纽约时报》评为“美国有史以来最畅销的诗人” 她是玛丽·奥利弗(Mary Olive) 玛丽·奥利弗因淋巴瘤病逝于家中,享年83岁  1935 年9月10日,玛丽·奥利弗出生于俄亥俄州枫树岭市,父亲是一名教师,母亲是一所小学的工作人员。因为“家庭失调”,奥利弗的童年“非常艰难”,常常受到虐待,敏感的她只好遁入诗歌之中,“用言语创造了一个世界”,并视诗歌为她的“救赎”。奥利弗很早就明确了以写作作为自己终身事业的决心,她13岁开始写诗,1955年进入俄亥俄州大学,在那里读完一年级后,获得瓦萨大学的奖学金,便转学到瓦萨大学,但同样只读了一年,她就放弃了学业,专心写作。 在此后的数十年中,奥利弗隐居山林,她隐士一样地生活,不为人知地写,很少将作品示人,也很少发表。其创作多以山野自然为对象,探索自然与精神世界之间深刻而隐秘的联系,被称为美国当代“归隐诗人”。  为了使自己专心沉浸在诗歌世界中,她小心翼翼地回避了任何一种有趣的职业,将物质需求降到最低。因为“如果你愿意保持好奇心,那么,你最好不要追求过多的物质享受。这是一种担当,但也是朝着理想生活的无限提升。”她唯一需要的是“独处的时光,一个能够散步、观察的场所,以及将世界再现于文字的机会。” 在思想谱系上,奥利弗深受惠特曼和禅学影响,创作题材涵盖自然、信仰、存在等话题,诗句短小隽永,富有灵性,且深具哲理。奥利弗并不总是受到评论家的赏识,但她仍然是美国最受欢迎的诗人之一,受到很多人的喜爱,先后获得过普利策奖和美国国家图书奖,她也没有因此改变自己的孤独状态,这使奥利弗成功保持了自己的风格和品性,没有受到时尚的干扰,也拒绝加入任何诗歌圈子。 倪志娟译 玛丽·奥利弗诗选   玛丽·奥利弗首部中文版诗集《去爱那可爱的事物》 2018年3月由雅众文化策划出品 ▽ ❖ 为何我早早醒来你好,我脸上的阳光。 你好,早晨的创造者, 你将它铺展在田野, 铺展在郁金香 和低垂的牵牛花的脸庞, 铺展在 悲哀和想入非非的窗口—— 最好的传教士, 可爱的星,正是你 在宇宙中的存在, 使我们远离永恒的黑暗, 用温暖的抚触安慰我们, 用光之手拥抱我们—— 早上好,早上好,早上好。 瞧,此刻,我将开始新的一天, 满怀幸福和感恩。 ❖ 雪 鹅哦,去爱那可爱的,无法长久的事物! 如此艰难的使命, 无法期待于 其他人和物, 它属于我们, 不是以世纪或年来度量,而是以小时来度量。 某个秋日,我听见 头顶,刺骨的风之上,有一种 陌生的声音,我的目光投向天空;那是 一群雪鹅,它们的翅膀 比寻常的雪鹅拍得更快, 雪的颜色,披洒着阳光, 因而,部分变成了金色。我 屏住呼吸, 如同 某种奇迹 降临时 我们所做的那样, 想让时间停止, 如同一根火柴, 被点燃,发出亮光, 但并不像通常那样 带来伤害, 而是带来喜悦, 仿佛喜悦 是你曾感受到的 最严肃的事。 鹅 飞走了。 我再没 见过它们。 或许,我会再看见它们,在某时,某地, 或许不会。 这无关紧要。 重要的 是,当我看见它们时, 我仿佛透过纱幔 看见了它们,神秘,欢乐,清晰。 ❖ 逻各斯为何要惊讶于面包和鱼? 假如你说出正确的词,酒会增多。 假如你说出它们,怀着爱, 怀着那份爱可感知的残忍, 怀着那份爱可感知的必要性, 鱼会突然变成许多条。 想象他,正在说着, 无需担心何谓现实, 何谓坦诚,何谓神秘。 假如你曾在那儿,事实即是如此。 假如你能想象它,事实即是如此。 吃,喝,享受幸福。 接受奇迹。 也接受,每一个 怀着爱吐露的词。  Gustave Courbet, Deer Running in the Snow ❖ 这个早晨我看见鹿这个早晨,我看见鹿 用美丽的唇触碰 蔓越莓的顶端,它们的足蹄 漫不经心地踏在湿地,那正是 它们房间的地毯,是它们以天空为屋顶的 家。 那么,我为何会突然难过? 好吧,没什么大不了的。 这只是看见燕子在屋檐下穿梭时 身体的沉重感。 是渴望鹿不要抬起它们的头, 跑开,将我孤零零地留下。 是渴望去抚摸它们的脸,它们棕色的脚腕—— 将一些闪烁着光芒的诗篇唱入 它们的耳中。 然后与他们一起 越过 重重山岗, 进入不可能存在的树林。 ❖ 这个世界我想写一首关于世界的诗,其中 没有美妙之物。 这不大可能。 无论主题是什么,清晨的太阳 都照耀着它。 郁金香感受到热,绽开它的花瓣, 变成一颗星。 蚂蚁钻进牡丹的花苞,里面藏着一个 针孔似的甜蜜暗井。 至于沙滩上的石头,请忘了它吧。 每一块都被镀成了黄金。 我试着闭上眼,但鸟儿们仍在 歌唱。 白杨摇晃着叶子奏出 最甜美的音乐。 猜猜接下来会是什么,一种凝重 而美丽的沉默 降临我们,一份训导,只要我们不过于匆忙 就可听见。 对蜘蛛而言,即使它们什么也不说, 或者看上去什么也不说,露珠仍悬挂在它们的网上。 世界如此美妙,谁知道呢,或许它们会歌唱。 世界如此美妙,谁知道呢,或许星星们也会歌唱。 而蚂蚁,牡丹,和温暖的石头, 如此幸福地呆在它们所在之处,在沙滩上,而不是 被锁在黄金之中。  The Green Tree, Cagnes, Felix Vallotton ❖ 建设者之歌一个夏季的早晨, 我坐在 山坡上 思考上帝—— 这是一种有意义的消遣。 我看见不远处, 一只蟋蟀; 正在搬移山坡上的谷粒, 这样搬一下,那样搬一下。 它的精力多么充沛, 它的努力多么卑微。 让我们祝愿 它始终如此, 让我们每个人继续 用我们不可思议的方法, 建设这个宇宙。 ❖ 十一月雪 缓缓飘下, 最初是温柔的, 从容的, 稀疏的雪花,然后是大团大团的, 在风的篮子中, 在树的 枝条中—— 哦,多么可爱。 我们走过 不断增长的寂静, 当雪花 刺痛道路, p style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', 'WenQuanYi Micro Hei', 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 28px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">然后覆盖它,堆积,凝结, 变深, 当风变大, 更粗糙地 塑造它的作品, 迈着更大的步伐, 走过山岗, 穿过树林, 最后, 我们离家很远, 感到了冷。 我们转身, 跟随我们长长的影子 走回房子, 跺跺脚, 进去,关上门。 透过窗子, 我们能看见 四月的大门多么遥远。 让火在此时 戴上它的红帽, 对着我们歌唱。 ❖ 流连于幸福干旱多天之后下了一场雨, 空气凉爽,幽静而清洁,树下, 水珠,受重力吸引, 从一根根枝条,一片片叶子,流进地面, 它会在那里消失——当然,只是从我们眼中 消失。橡树根,青草白色的静脉和青苔 将分享它们; 少数几滴,圆润如珍珠,将进入鼹鼠的地道; 很快,那些小石头,被埋藏了一千年, 会感到它们正在被爱抚。  View of the Fortifications,Henri Rousseau ❖ “稍等片刻”,一个声音说……“稍等片刻,”草丛中一个声音说。 于是我静静地站在 优雅的晨光中, 没有用我的大脚踏碎 某种微小或非比寻常的事物,它们碰巧经过 我前往蓝莓地时 所经过的地方, 也许是蟾蜍, 也许是六月金龟子, 也许是粉色、柔软的虫, 它无需四肢和眼睛,即完成了自己的使命, 而且完成得很好, 也许是行走的枝蔓,仍然虚弱, 谦卑地走过,寻找着一棵树, 也许,就像布莱克令人惊叹的相遇,是 小精灵,用一口玫瑰花瓣的棺材 装殓了他们中的一个,远去,远去, 没入深深的草丛。片刻之后, 这个最奇异的声音说,“谢谢你。”然后是静默。 剩下的故事,我想让你继续好奇。 ❖ 黄足鹞伴随三声尖锐的鸣叫——每一声都有彩虹的形状, 黄足鹞展开结实的翅膀飞到细小的波纹 和小鱼所在之地。它有 数不清的斑纹,一个长脖颈,一双 明亮的眼睛,膝盖像即将绽放的 黄玫瑰花蕾。水,幽蓝 而透明。鱼 几乎不可见,但它们黑色的影子 掠过水底冰凉的 沙子。它们的数量也多到数不清—— 那么多,再加上已消失在 黄足鹞长长的、稍稍弯曲的喙中的二三条。 二条或三条,足以满足食欲——虚无 和万有之间 全部的差异,不过是:这片海洋,这个世界。  LAKE GEORGE WITH WHITE BIRCH, Georgia O'Keeffe ❖ 再看一看也许,你从没留意过蟾蜍, 他的舌头并不长在他的口腔后部,而是 长在他的口腔前部——它伸得多远啊, 当苍蝇在近前的一片叶子上盘旋!或者, 他的前脚,有时像垫子,有三只灵敏的 脚趾——无论 多么小的一架钢琴,蟾蜍也能学着 弹奏,也许弹一点莫扎特,在 沙丘阴凉的地下室——如果 眼睛鼓起,它们有金色的眼眶, 如果微笑幅度过大,就不再消失, 疣,暗褐色皮肤上细微的隆起,既不是 随机生长的,也不是悲伤的标记,而是 珠宝的细流,以信奉和愉悦的形式, 在他们弯曲的背上来回流动,在阳光下,美好,生动。 ❖ 灵魂,最终主可怕的仁慈降临于 我。 它只是一种小小的银色之物——一块 银色的布,一千个被编织在一起的 的蛛网,或者一小丛白杨 叶,银色的背面闪烁着。 它跳出闭锁的棺材; 它飞进空中,急促地 绕着教堂柱子舞蹈,穿过天花板, 消失了。 简单地说,我指的是一个至爱的人消失了。我 盯着教堂长椅上的人,他们中有的 正在流泪。我知道有一天,我必须写下 这点。 《去爱那可爱的事物》序言 ▽ 用词语站回那一刻 倪志娟 一 阅读奥利弗的诗,我们遭遇的仿佛不是文字,而是自然本身,有些事物令人印象深刻,比如池塘、睡莲、蛇、猫头鹰、熊……它们反复出现,被赋予了鲜明个性,成为奥利弗的诗歌标志。 将自然作为诗歌的绝对主题使奥利弗常常被归入华兹华斯、济慈、爱默生、梭罗、惠特曼等诗人所构成的自然主义诗歌传统中,奥利弗本人也认可自己与这一传统的关联,她在随笔中多次提及了这些诗人对她的影响。不过,相比于这些诗人,奥利弗依然具备独特的质地。她在诗歌中既没有确立人高于自然的等级制法则,也没有对自然进行单纯的理想主义包装,而是力图呈现真实的自然,对自然的生与死、美与残酷这两面都予以关照。她对自然怀抱一种悲欣交集的态度:自然“没有目的/ 既不是文明的,也不是理智的”(《雨》),它包含着死亡与恐惧;自然也不是巴塔耶似的“一块石头、一座雕像,永远恬静地安息”,它包含着生机、流动与美。  在奥利弗的诗歌中,自然的生死两面性最突出表现在猫头鹰与猎物、熊与蜜蜂这两组动物身上。她对猫头鹰与熊极为偏爱,多首诗写到了它们。这两种生物在她的诗歌中出场时总是带有死神的气度:猫头鹰鸣叫时,血腥的气息弥漫在树林,“这是猫头鹰的树林/ 这是死亡之林/ 这是生命维艰的树林”(《森林》),它的鸣叫伴随着猎杀和吞噬;熊在饥饿的驱使下找到蜜蜂的巢穴,如同一只雪橇似的冲进去,给勤劳的蜜蜂“带来打击和利爪”(《果园里的黑熊》),让它们消失于自己的呼吸之中。奥利弗将生物之间的残杀与吞噬视为自然的生死交替过程,当猫头鹰捕食兔子,当熊吃下蜜蜂,它们自身也是“兔子”或“蜜蜂”,也会被死亡所捕获: 有一天,当然,熊自身 也会变成一只蜜蜂,一只采集蜂蜜的蜜蜂,在普遍 联系中。 自然,在她长长的绿发下, 拥有那种坚定不移的法则 ——《果园里的黑熊》 每一种生命都从属于生死交替的有机循环体,这种循环构成了自然的生机,也构成了每一种生命的意义: 假如我是我曾经所是的, 比如狼或者熊, 站在寒冷的岸边, 我将仍然能看见它—— 这一次,鱼如何轻松地逃脱了, 或者,片刻之后, 它们如何滑进一束黑色的火焰, 又从水中升起, 与鲱鸟的翅膀紧紧相连。 ——《鲱鸟》 这种意义不是基于人类的价值判断标准,而是基于生命本然的状态。 奥利弗在诗中反复表达了一种观点:“既不是文明的,也不是理智的”自然,才是人类的归属地,她甚至将主体性赋予自然界的所有生物乃至于无机物。奥利弗所理解的主体性并非由理性、观念、知识建构起来的超越性自我,而是灵魂本身,最终,奥利弗的诗歌讲述了许多灵魂的个体故事,它们没有高低秩序之分,在自然中各安其位,共同组成了一个有机和谐的世界: 小块花岗石,矿石和片岩。 它们每一个,此刻,都沉沉睡着。 ——《智者说,有些事物》 百合心满意足地 站在 花园, 并未完全睡去, 而是 用百合的语言 说着一些 我们无法听见的私语…… ——《百合》 这是一种自我圆满的状态,每一种生命与外在环境水乳交融,它们屈从于生死变迁、生态食物链和自身的有限性,却仍然保持着生命的尊严,努力让自己的生命焕发光彩。在自然中,灵魂既不是人所独有,人亦不再是万物的灵长,人的生命形态和自然万物平等,人不比自然之物——比如青草——更好,或者更差: 这个早晨,我想,与莫奈的睡莲相比, 睡莲没有减去一丝一毫的美, 而我并不渴望用更多实用的,易驾驭的事物,引导 孩子们走出田野,进入文明的 课本,告诉他们,他们比青草 更好(或更差)。 ——《清晨,我的生日》 这种自然观与西方主流文化所认同的人类中心说和等级秩序说有着根本区别,更接近于美国本土印第安人的世界观。美国本土印第安人没有在物质和精神之间划出一条固定不变的界限,也没有产生二元对立的观点,他们倾向于将人类社会、自然界和宇宙看成一个整体,所有的个体生命都是伟大的产物,拥有共同的创造者,都是平等的,共同组成了一个有序、平衡、生机勃勃的整体,人类并无高于其他物种的特权。这样的世界观体现了一种强烈的“诗性智慧”。奥利弗以领悟的形式将这些原始文化所包含的诗性智慧融入了自己的诗歌之中。比如,她对猫头鹰的描述就带有明显的印第安文化元素,印第安人常常将猫头鹰视为逝者灵魂的携带者,在奥利弗的诗歌中猫头鹰也具有这种灵魂携带者的神秘气度。不仅如此,奥利弗的多首诗歌直接以印第安文化以及类似的原始文化为主题,例如《了解印第安》《爱斯基摩人没有关于“战争”的词汇》等诗,在这些诗中,奥利弗赞美了原始文化质朴、和谐的特征。 然而,置身于西方文化的二元对立结构中,奥利弗不能不持有一种生命的悲哀:以“理性”为核心的文明(包含各种知识、观念、“大写的人”的主体性概念)造成了我们与本源(自然、灵魂、圆融的自我存在形态)的隔阂,个体身份的获得往往意味着自我与他者、人与自然之间的鸿沟,人丧失了自然之物的那种自在状态。 针对这种永恒的失落境况,奥利弗在自然中的行走如同一种回溯:摆脱思想回到原始的整体世界,回到身体与灵魂统一的自在状态,她渴望变成自然中的另外一种生命,变成一只狐狸或者猫头鹰,变成一棵玉米或者小麦,突破人类与自然之间的障碍,消融于自然的完整之中: ……我继续沉浸其中,我的头发 披在身后; 像玉米,小麦,闪耀着价值的光芒。 ——《云》 这种交融是一种融合了精神、身体、感性经验的行为,是感知的快乐游戏,是真正的回归而不是存在主义的深渊或沉沦。这种交融,类似于庄子所谓的物化和虚空境界。  二 庄子曾以梦蝶的寓言来阐释物化:“昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻适志与,不知周也;俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与?周与胡蝶,则必有分矣。此之谓物化。”(《庄子·齐物论》)陈鼓应对此解释为:物我界限之消解,万物融化为一。这种物化的境界即是一种虚空境界,庄子说:“唯道集虚,虚者,心斋也。”(《庄子·人间世》)虚空是一种空明的心境,依托于物质性的身体,但却触及到了自由和无限。 从审美角度而言,奥利弗的回归与庄子的物化和虚空,都是一种和合的审美境界,如同宗白华先生所谓的“静照”,“静照”的起点在于空诸一切,心无挂碍,一点觉心,静观万象,自得、自由的各个生命在静默里吐露光辉。 奥利弗在诗歌中尝试了多种“物化”途径: 1.在观看中认同。在自然中行走时,观看是一种最便利的行为,奥利弗特别强调看,每一种物化的途径几乎都起源于一个看的动作。在史蒂芬·拉蒂纳(Steven Ratiner)的访谈中奥利弗说过,她将看视为诗歌的起点:“我看见某种事物,看着它,看着它,我看见自己离它越来越近,看得越来越清楚,仿佛要透过它的物质形式看见它的意义。” 看,让看和被看对象之间建立起关联,然后一系列动词(动作)持续不断地消融两者之间的鸿沟,“我性”逐渐外移,移到其他事物身上,而其他事物的“他性”也逐渐移到“我”的身上,交融完成了。 看,使诗人和世界之间建立了深刻的亲缘关系: 我看着;从早到晚,我未曾停止观看。 我说的看,不是只站着,而是 敞开怀抱似的站着。 并且思考:有些事物也许会降临,一些闪光的 风的线圈, 或者,老树上飘落的几片叶子—— 它们都在其中。 现在,我将告诉你真相。 世上的万物 降临。 至少,更近了。 ——《寺庙从何处开始,在何处结束?》 2.通过某种具体的行动达成与自然的交融。除了看之外,奥利弗在诗中描述了她与自然之物进行接触的多种动作,包括:饮,吃,采摘,行走,想象中的飘飞(肉体的溶解和消失)…… 比如,在《黑水塘》一诗中,她的行动是举起一捧水“慢慢饮下”,水包含了石头、叶子和火焰的味道,进入她的体内,唤醒了她的身体,她成为万物之一,片刻的交融令人心驰神往,又怅然若失。 在《鱼》《桌上的蜂蜜》《八月》等诗中,奥利弗强调的是吃,吃是一种与自然直接交融的仪式,哪怕这种吃有时是动物与动物之间的捕食: 我剖开它的身体,将肉 与骨头分离, 吃掉了它。现在,海 在我身体里:我是鱼,鱼 在我体内闪闪发光…… ——《鱼》 “鱼进入我体内”,这是生物的有机循环过程,一种生物进入另一个身体固然意味着个体的死亡,同时也意味着进入了生生不息的生物循环系统之中,消除了自我的个体性,让其超越自身的死亡确立了一种真正的“主体间性”。 3.冥想中渗透。奥利弗在自然中的行走常常会进入一种冥想状态,她自己在访谈中提及了这种不自觉的冥想状态——她以为自己在散步,但别人看到她只是站在原地发呆。她在《鲁莽之诗》中描述了这种冥想状态: 今天,我又一次几乎不再是我自己。 它反复地发生。 它是天赐的。 它流过我, 像蓝色的波浪。 绿叶——不管你信不信—— 有一两次 从我的指尖萌芽, 在树林 深处, 在春天鲁莽的占领之中。 ——《鲁莽之诗》 这种冥想的行为最接近庄子所谓的坐忘。庄子在说“形”时,强调“忘”:“故德有所长而形有所忘。人不忘其所忘而忘其所不忘,此谓诚忘。”(《庄子·德充符》)所谓坐忘,庄子解释为:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”(《庄子·大宗师》)庄子所谓的忘,不是记忆的概念,而是“注意”的概念。在道的发展过程中,用记忆不能解决问题,只能用注意来解决。而奥利弗在诗歌中反复强调的正是这种专注的态度——“attention”和“notice”,以此作为进入冥想——“忘”——的方式。 4.权威似的断言。在有些诗歌中,奥利弗会以充满训诫的口吻发言,表达一种明确的价值认同,比如,在《野鹅》《开花》《当死亡来临》《音乐》等诗中,她直接表达了对身体、对自然世界的认同,表达了与自然交融的强烈愿望: 你不必善良。 不必跪行 一百英里,穿过荒凉的忏悔。 你只要让你温柔的身体爱它所爱的。 …… ——《野鹅》 当池塘 绽放,当火 在我们中间燃烧,我们 深深梦想着, 赶紧 进入黑色的花瓣, 进入火, 进入时间碎成齑粉的夜晚, 进入另一个身体。 ——《开花》 这种权威似的口吻没有确立一个大写的主体,它伴随着行动,要求读者加入这种行动,其方向是通过自然提供的想象,获得“你在万物中的位置”,这个方向将消除发言者的权威性。 5.旁观似的欣赏。有时候,奥利弗的看止于一种真正的旁观,观看自然之物的自在状态和生命的价值,她的目光中带着欣赏、认同和悲悯,这是一种“沉默的敬畏”: 它们不像桃或南瓜。 丰满不属于它们。它们喜欢 瘦,仿佛为了踏上狭窄的 路。豆子们安静地 坐在绿色的豆荚中。有人 出于本能小心地摘下, 不会扯断精致的藤蔓, 不会无视它们脆弱的身体, 不会感受不到它们 对锅,对火的情义。 ——《豆子》 在这些诗歌中,奥利弗将自己的姿态放到很低,低到尘埃之中,以一种“无我”似的笔触突出了所看对象的生命存在和价值。 6.倾听与交谈。奥利弗将世间万物看作同等的主体,她的倾听与对话不限于人与人之间,更多时候是在人与万事万物之间进行。 奥利弗注重倾听自然的声音,如同庄子所谓的倾听天籁。这种倾听与她的观看和对话常常是同步的,对话有时是直接的,有时是潜在的,更多时候,她在和假想的读者(听众)对话,通过对话将读者(听众)植入她所在的场景之中,让读者(听众)与她的所见所闻达成一种交融: 这是一个 会让你心碎的故事。 你愿意倾听吗? ——《引领》 她希望读者倾听的故事发生于万物之间,人类的语言无法呈现,她只是召唤读者(听众)和她一起在场,亲自去倾听并领悟万物的言说,倾听无数个“身体发言的方式”。在这个意义上,奥利弗既是又不是自然的翻译者——她深知翻译的不能,但她通过庄子似的“忘言”和行动的引领召唤读者进入那个“不可言说的”中心。  三 行动,是理解奥利弗诗歌的关键词。行动,一方面是指在自然中回溯、观看、倾听、冥想……另一方面,则是书写。奥利弗将自然看成一个流动、循环、生生不息的整体,当她走进的时候,并未将自己从自然的流变进程中孤立、对立开来,而是让自己加入这一流变过程之中,她作为诗人的创作活动与这一过程也并不矛盾。书写之于自然,如同她在《牵牛花》一诗中所描述的收割者与牵牛花的关系: 收割者的故事, 是无穷无尽、细致而忙乱的 劳作的故事,但是 收割者无法 将它们清除,它们 生长在他生命的故事中, 明亮,散漫,无用…… ——《牵牛花》 这意味着,书写与万物的生命活动是平行的(adequation),书写同样是一种交融、一种在自我中发现他性(otherness)、一种苏醒并流入自然的行动,是用文字再现那种物我同一的状态,是“用词语站回”那一刻: 于是,我创造了一些词语, 用这些词语站回 野草的岸边—— 用这些词语去说: 看!看! 这黑色的死亡是什么? 当它敞开, 像一扇白色的门。 ——《白鹭》 书写不是对自然的占有,语言也不再是对自然万物的反映或对超验真理的表达,“它的目标不是认识的真理性,它只是引发无尽的体验、领会和启示”。奥利弗没有通过书写为自然强加一种文化意义,而是通过书写理解、发现自然在我们自身内部的存在根脉。不仅如此,奥利弗对与语言形成依托关系的知识、理智始终保持着质疑,她在诗歌中追求一种与语言逆向的行动,努力践行那种超验性感悟: 漫溢的乡愁 从骨头里 发出请求!它们 多想放弃长久跋涉的 陆地和脆弱的 知识之美, 投入水中, 再次 变成一个感觉混沌的 明亮的身体…… ——《大海》 书写指向回归自然的行动,唯有这样,它才能安慰人的命运,这种安慰并非消极的逃避,并非如马拉美所说的,“世界存在的一切,都是为了结束在一本书中”,书写为奥利弗带来的安慰是,它让一切存在的东西可以被铭记,让书写者可以“想象性地安居于”客观世界,语言是中介,是摆渡的工具而不是最终目的,语言记录的不是诗人对世界的认识,而是对世界的感知(perceive)以及对世界的尊敬(honor)。这种言说方式是摆脱我们的偏见和傲慢走向谦卑的方式,希望读者借助她的诗言,抵达一种自我体验——沉浸于自然之中,乃至化身为某种自然之物。 因而,她的诗歌为读者提供的不是一个静态的文本,而是一种修炼的路径,它指向一种行动,诉诸读者的身体行动而非理性,它会让那些用心阅读的读者趋向沉默——停止无休止的语言层面的思辨,去采取行动——去体验、沉浸、聆听,最后达成一种自我改变。 她的诗歌由此保持了一种开放性,一种不确定性和空白,等待读者的认同和介入。她的很多诗歌的结尾都是开放的: 哦,这转瞬即逝的美妙之物 究竟是什么? ——《黑水塘》 而我躺在岩石上,抵达了 黑暗,一点一点学会 去爱 我们唯一的世界。 ——《海星》 无论 你想叫它什么,它是 快乐,它是进入火焰的 另一种 方式。 ——《日出》 这些结尾都指向一种开放性的行动。 体验与创作,是奥利弗生命的两个维度,彼此不可或缺。前者是自我消融、进入他者的一种生命体验,而后者则是对成为他者的那种生命体验的再现,是她对个体性的坚持。将体验行动作为书写行动的基础、核心和本体,表现了奥利弗的一种决心:渴望从十九世纪下半叶以来汹涌的“意象与概念”的潮水中退出来,“致力于培养内心世界的孤独与好奇”。  四 在动荡喧嚣的现代世界,玛丽·奥利弗为我们提供了一种质朴的生活景观。 1935 年,奥利弗出生于俄亥俄州的枫树岭市,十三岁开始写诗。1955 年进入俄亥俄州大学,在那里读完一年级后,她获得瓦萨大学的奖学金,转学到瓦萨大学,同样只读了一年,她就放弃学业,专心写作。从这时开始,奥利弗明确了写作为自己终身追求的事业。 在持续近七十年的写作生涯中,奥利弗坚持了一种孤独而专注的生活方式。她将物质需求降到最低,小心翼翼地回避了任何一种世俗意义上的职业追求,以此保证身心的最大自由。她有意选择一些薪水低而又无趣的工作,在保证自己肉体生存的前提下,摒除了生活的种种琐事,专心沉浸在自然和写作中。她说:“如果你愿意保持好奇心,那么,你最好不要追求过多的物质享受。这是一种担当,但也是朝着理想生活的无限提升。”她的生活方式总是这样的:每天五点起床写作或散步,九点去上班。她最需要的是“独处的时光,一个能够散步、观察的场所,以及将世界再现于文字的机会”。普林斯顿为她提供了她所需要的隐秘生活,使她得以在一种不受干扰的情形下写作。 奥利弗与她的时代保持着深刻距离,政治事件、技术进步、人际变迁,很少出现在她的诗歌中。她没有受到时尚的干扰,也拒绝加入诗歌圈子。她认为诗歌圈子由众人组成,加入其中往往意味着要去迎合众人的口味,尤其要迎合组织者的口味,这必然会损坏一个诗人独特的个性。“从没有一个时代像今天这样,有如此多的机会可以让一个诗人如此迅速地获得一定的知名度。名声成为一种很容易获取的东西。到处都充斥着杂志、诗歌研究中心、前所未有的诗歌研讨会和创作协会。这些都不是坏事。但是,这些对于创作出不朽的诗歌这一目标来说,其作用微乎其微。这一目标只能缓慢地、孤独地完成,它就像竹篮打水一样渺茫。”  《American Primitive》 她通过阅读伟大的诗人来完成交流与学习,对于奥利弗而言,这些诗人不是以诗歌的形式,而是以大自然的形式呈现于她,她沉浸其中,就像沉浸于宇宙的永恒流动。1984 年,她的第五本诗集《美国始貌》(American Primitive)赢得普利策诗歌奖,受到的关注越来越多,但她没有因此改变自己的孤独状态,仍然坚持自己隐居似的生活方式。她喜欢隐身在自己的作品之中,不仅她的诗歌极少涉及个人生活,即便在新书出版、获奖之后接受必要的采访时,她也避免谈及自己的私生活。她认为,作品说明了一切,“当你更多了解作者时,就是对作品的伤害”。 孤独使奥利弗成功保持了自己的风格和品质。她的孤独不同于很多诗人的孤独,她的孤独不是一种折磨,而是一种全身心的沉浸,她享受着孤独,她快乐地孤独着——需要强调的是,这种快乐绝非一般意义上的快乐,而是一种欣赏自然万物并融化在其中的快乐——这种快乐,也许才是孤独的本质所在,是人类社会,特别是我们这个时代的人所真正需要的养分。这种生活方式近似于中国古代隐逸诗人的生活方式,事实上,奥利弗本人也极为认同中国传统文化,两者的契合在她的诗歌中有迹可循。她对中国传统诗人的描述(她在诗歌中多次以直描或隐喻的方式提及了中国传统诗人),对中国审美意境的描述,都反映了她对中国传统文化的领悟和吸收。 关于诗歌创作,奥利弗有自己独到的见解。她在《诗歌手册》《舞蹈法则》等书中用朴素的语言描述了诗歌创作的步骤,包括练习、模仿和阅读。 奥利弗尤其强调诗歌创作的练习和模仿,将诗歌创作类比于绘画与音乐创作,“画家、雕塑家和音乐家需要了解他们各自领域的历史、以及流行的理论和技巧。诗人同样如此。即使很多东西无法教会,仍然有大量的东西可以通过学习去掌握。”既然绘画与音乐演奏强调模仿与练习,那么诗歌也可以通过模仿与练习来提高,盲目地要求初学者一味地写下去,很容易形成固定的、粗糙的程式化写作模式,只有通过大量的模仿和练习,才能最终形成自己的风格。写诗需要专门的知识和技巧,而练习是掌握诗歌知识和技巧的过程,“说到底,是技巧承载着个体的理念,使其突破庸常性”。技巧的掌握可以帮助创作者处理不同的题材,根据需要变化语调,形成成熟的风格而不是机械的写作惯性。“如果不允许模仿,那么我们在这个世界上能学到的东西将少得可怜。只有通过反复模仿,掌握了坚实的基本技巧,才能产生一些微小却又非比寻常的差异——使你能区别于他人。”正如她将创作视为一种交融和分享,她对创作练习中模仿、阅读的强调,也是让自身的写作融入诗歌史的过程。 奥利弗保持着旺盛的创作力,她一共出版了十多本诗集,包括两本具有代表性的选集。本诗集出版于2004 年,收录的是她当时新创作的诗歌,这本诗集中的诗歌继承了奥利弗一以贯之的自然主题,同时也有一些变调,从中我们可以听到一位近七十岁的诗人向这个世界优雅而含蓄的告别,也可以听到历经岁月与风霜磨砺(包括至亲之人的辞世)之后的睿智,被时间反复淬炼过的、更纯粹的祈祷和赞美。 倪志娟:1970年生人,哲学博士,杭州电子科技大学人文与法学院教授,主要从事哲学与文化、女性诗学研究以及诗歌创作与翻译,近年来出版学术专著《女性主义知识考古学》和个人诗集《猎·物》。

本文引自玛丽·奥利弗诗集《去爱那可爱的事物》 经雅众文化授权发布

|